Музей Русского Десерта открылся совсем недавно, в конце 2013 года. Его создатель — Татьяна Феина, именно ее работы висят на стенах кафе «Луковка» в Одинцово, как и во многих других местах.

Музей занимает второй этаж старого здания в Звенигороде, на улице Московской, дом 18. Заметить здание очень просто благодаря огромной вывеске.

На первом этаже дома находится какой-то магазин, а вот лестница наверх всем своим оформлением подсказывает нам, что дальше будет нечто необычное.

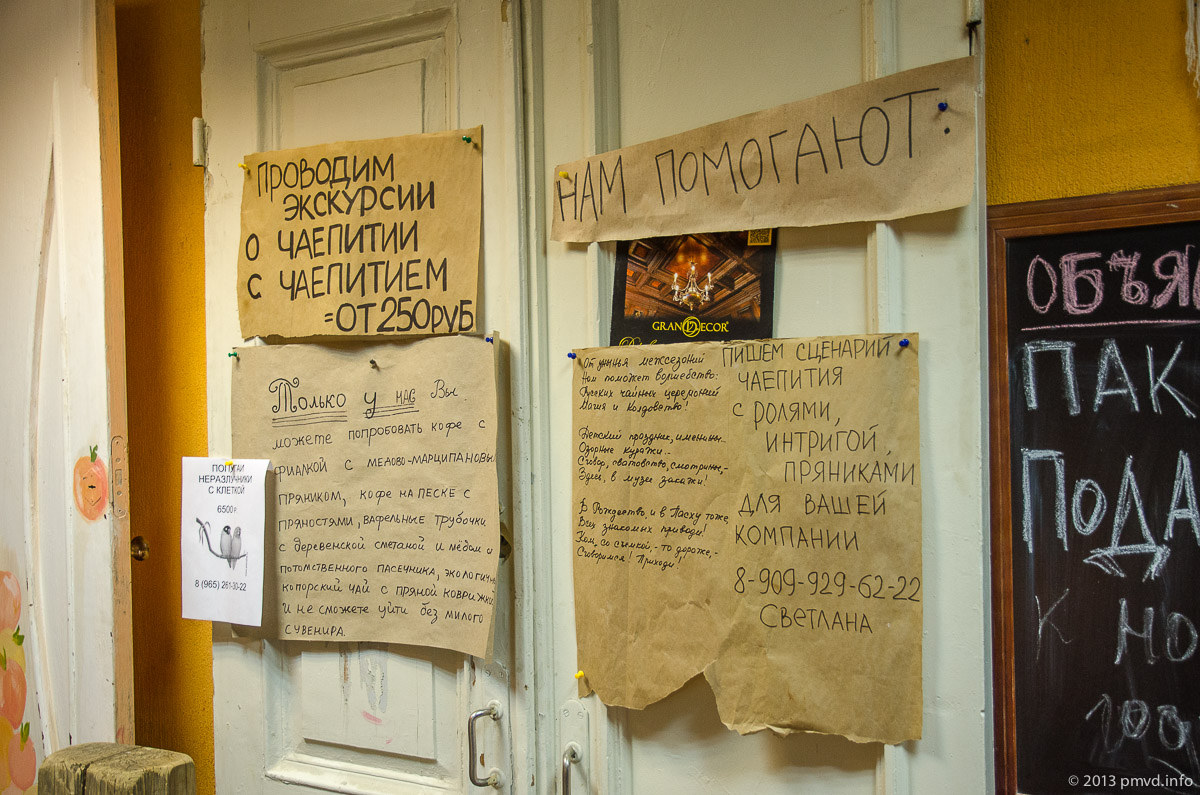

Посещение музея бесплатное, но отказаться от чаепития, устоять перед приобретением всевозможных сладостей, коробочек для печенья, кисетов для трав и прочих мелочей очень сложно. Ведь в Москве и Подмосковье мало мест где можно купить черемуховую муку, знаменитую белевскую пастилу или одуванчиковое варенье. Все несъедобные товары в магазине авторские, двух одинаковых нет.

Мы же просим провести нам экскурсию, чем застаем работниц музея врасплох. Обычно экскурсии проводятся для групп от шести человек и лучше заблаговременно созвониться с музеем по телефону: +7 (968) 897-35-59. Но нам везет, как по волшебству появляется создательница музея — Татьяна Феина.

Нам подают облепиховый чай, пироги, кофе с имбирем и начинают рассказ. Сама художница родом из Городца, одного из самых старых городов на Волге. В Городце издавна делали пряники, деревянную посуду и другой «щепной товар». До революции в каждом городецком селе был столярных дел мастер, который занимался изготовлением буфетов по индивидуальному заказу. Татьяна Феина объездила заброшенные городецкие деревни и собрала оставшиеся там буфеты. Благодаря ей мебель зажила новой жизнью, заиграла новыми красками.

До появления в России моды на буфеты посуду и необходимую в хозяйстве утварь хранили в сундуках. Перевернутый в виде шкафа сундук назывался поставцом. Буфет же пришел к нам из Франции. И из домов высшего сословия он перекочевал в избы простых людей. Столяр всегда делал буфет с учетом роста хозяйки, чтобы ей было удобно дотягиваться до верхних полок.

В одному из музейных буфетов хранятся различные травы, которые заваривали вместо дорого чая. Самым распространённым был иван-чай, но заваривали также и зверобой, душицу, чабрец и шиповник. Иван-чай, кстати, сейчас незаслуженно забыт. А ведь когда-то иван-чай успешно продавался в Европе, где его называли «русским чаем». Травка не уступает по вкусу чаю, но не содержит кофеина. Историю о том как русские купцы «убили» русский чай вам расскажут на экскурсии в музее.

Сахар, также как и настоящий чай, на Руси был редкостью. Вместо него обычно использовался мед. Музей сотрудничает с пасекой и вам с удовольствием покажут и расскажут про устройство улья и получение меда. Сахар же использовался для изготовления леденцов, в этом случае процесс употребления дорогостоящего лакомства можно растянуть на продолжительное время.

Сахарная голова — признак зажиточности и богатства. Сахар отламывали специальными щипчиками и ели вприкуску. А как же кариес? В Средневековой Европе пораженные кариесом зубы считались признаком знати, возможности есть сладкое. Известно, что многие дамы наносили на зубы деготь, чтобы пустить пыль в глаза.

На Руси же издавна готовили варенье. Фактически — это были ягоды, смешанные с медом. Сухое киевское варенье — очень древнее лакомство. Известно, что еще в 1386 году киевляне передали этот десерт в качестве свадебного подарка литовскому князю Ягайло, под чьим правлением тогда находился город.

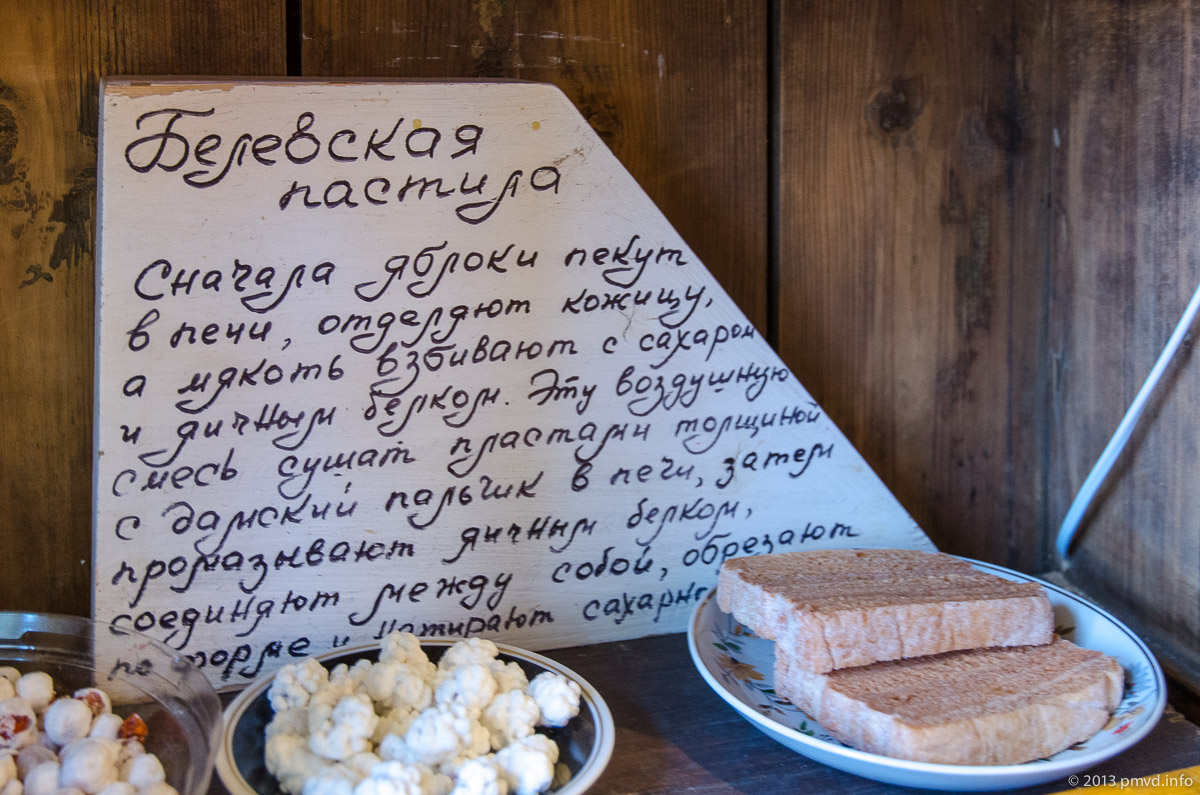

Другое знаменитое лакомство — это пастила. Это исконно русское блюдо, готовится оно только из яблок русских сортов. В каждом регионе России существовали свои рецепты изготовления пастилы. Коломенская пастила была коричневого цвета, а белевская — светлого, благодаря добавлению взбитого яичного белка.

Даже пряники в каждой губернии отличались от соседних. Где-то делали рождественские сценки и пряничные домики. Это вырезные пряники, козули, характерные для поморских регионов России.

Пряники в виде фигурок, назывались лепными. Их пекли в южных губерниях России. Причем, как и рождественские козули, делали их строго к определенному событию, к празднику весеннего равноденствия — Жаворонкам или Сорокам.

Ну и обычный, знакомый всем нам тульский пряник, называется печатным. Делают их не только в Туле, но и в нижегородском Городце.

Кстати, слово десерт на Руси не знали. Десерты и лакомства назывались заедками или верхосытками. Как писал Вильям, наш, Похлебкин:

"До конца XVII — начала XVIII в. так назывался в России десерт. К заедкам относились сахар, пряники, сахарные изделия (леденцы), варенье, засахаренные фрукты, изюм, чернослив, сушеная вишня, винные ягоды, орехи, а также фрукты и некоторые засахаренные овощи, например анжелика (дудник, зоря)".

Только в Музее Русского Десерта можно понять какой огромный пласт нашей кулинарной культуры мы потеряли. Треугольный пирожок мы скорее назовем учпочмаком или самсой, а не треухом. Давно ли пробовали калужское тесто, гурьевскую кашу, калинники, губники, левашники? В музее все эти названия бережно хранят в буфете забытых названий.

Музей очень молодой и динамично развивается. Прямо при нас Татьяна Феина внесла новый экспонат. Как вы думаете, что это такое? Соковыжималка! Оригинальный экспонат хранится в Волоколамске, а здесь представлена его точная копия.

Хотелось бы подчеркнуть, что Музей русского десерта — это еще и кафе. Правильнее будет сказать антикафе, ведь здесь возрождают традиции чаепития с обязательным хоровым пением. По выходным работает клуб русского фольклора, проводятся разнообразные мастер-классы. И здесь действительно всех ждут и всем рады. Приходите!

В партнерстве с сайтом "Подмосковье Выходного Дня":

ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ: